-

- 公司:

- 河南恒德工程造价咨询有限公司

-

- 联系:

- 苑先生

-

- 邮箱:

- 136411597@163.com

-

- 手机:

-

18937152390

-

- 地址:

- 郑州市高新区莲花街

- 揭秘工程量清单:建筑工程计价的依据3637阅读 2025-11-26 15:05:27

- 工程项目估算、概算、预算、结算、决算的区别3574阅读 2025-11-26 15:03:43

- 工程预算和工程结算的区别是什么?3593阅读 2025-11-26 15:02:08

- 工程预算与结算的国家标准3554阅读 2025-11-26 15:01:09

- 工程项目估算、概算、预算、结算、决算的区别及流程概述3544阅读 2025-11-26 14:59:39

如何应对不平衡报价可能带来的后期结算纠纷?

2025-07-15 07:33:15 2959次浏览

不平衡报价虽然能为企业带来收益,但也可能因单价 “失衡” 引发后期结算纠纷(如发包方质疑 “恶意报价”、拒绝按调整后单价结算等)。应对纠纷的核心是 **“提前设防、过程留痕、依据合同”**,从预防到解决形成闭环。以下是具体策略:

一、预防阶段:从源头减少纠纷隐患

结算纠纷的根源往往在投标和合同签订阶段,需通过 “合理报价 + 明确约定” 提前规避风险。

1. 确保报价 “有依据、可解释”,避免 “无理由失衡”

核心动作:投标时编制详细的《综合单价分析表》,对调整单价的项目注明理由(如 “前期土方工程含赶工费”“预计工程量增加 50%”),并与施工方案、市场数据(如材料价格波动趋势)匹配。

例:某项目 “桩基工程” 单价高于市场价 12%,分析表中需写明 “根据地质勘察报告,局部岩层较厚,成孔难度增加,钻头损耗率高于常规,故单价含额外机械费”,避免结算时被认定为 “虚高”。

禁忌:严禁脱离工程实际的 “盲目失衡”(如对清单特征描述简单的项目随意抬高单价,且无任何支撑依据)。

2. 合同签订时明确 “不平衡报价的边界与处理规则”

约定工程量偏差的单价调整方式:在合同中明确 “当实际工程量与清单量偏差超过 ±15% 时,单价是否调整、如何调整”(如 “偏差≤15% 按原单价;>15% 时,超出部分按市场价重新组价”),避免后期因 “单价是否合理” 扯皮。

限定 “极端失衡” 的修正权:若发包方担心承包方恶意失衡,可约定 “当某分项单价偏离招标控制价 ±20% 时,发包方有权要求承包方说明理由,不合理的可协商修正”(承包方也可在合同中争取 “说明合理后不得强制修正” 的条款)。

明确 “暂定项目” 的结算规则:对暂估价、暂列金额项目,约定 “结算时按实际发生量 + 投标单价 / 重新组价”,避免因 “暂定项目单价过高 / 过低” 引发争议(如暂估价项目实际取消,承包方已通过其他项目抬高单价获利,发包方可能要求扣回)。

二、施工阶段:过程留痕,固化 “失衡合理性” 证据

施工过程是验证 “不平衡报价预判” 的关键阶段,需通过签证、变更、会议纪要等记录,证明单价调整的合理性。

1. 及时确认 “工程量变化”,与报价预判形成呼应

若投标时预判某项目工程量会增加(故抬高单价),施工中需:

开工后 30 日内与发包方、监理共同复核清单工程量,对 “可能增加的项目” 形成《工程量复核确认单》(注明 “暂按清单量施工,实际量以现场签证为准”);

当实际工程量达到 “预判增幅”(如超清单量 10%)时,立即提交《工程量偏差报告》,附现场照片、测量记录,让发包方提前认可 “工程量增加的事实”(为后期按高价结算铺垫)。

若预判某项目工程量会减少(故降低单价),需在施工前与发包方确认 “该项目是否可能取消或缩减”,形成《工作联系单》(如 “关于临时道路工程量优化的确认”),避免后期因 “单价过低” 被追责。

2. 对 “设计变更、工艺调整” 及时签证,锁定单价适用范围

若因发包方原因导致施工内容与清单特征不符(如 “墙面乳胶漆原清单为‘一底两面’,变更为‘一底三面’”),需立即签订《工程变更签证单》,明确 “是否按原单价调整 / 重新组价”:

若原单价已考虑 “工序增加风险”(如投标时故意抬高单价),可在签证中注明 “按原单价执行,含新增工序费用”;

若原单价因 “工程量减少” 被压低(如 “预制构件安装”),而变更后工程量反而增加,需在签证中申请 “按合理成本重新组价”(避免按低价结算亏损)。

3. 中期付款审核:避免 “前期多付、后期扣回” 的矛盾

承包方需按 “实际完成工程量 × 投标单价” 申请中期付款,发包方审核时若对 “高价项目” 提出质疑,需立即提供:

投标时的《单价分析表》(证明单价构成合理);

已确认的《工程量进度单》(证明施工内容与清单一致);

若发包方坚持 “单价过高”,可协商 “暂按 80% 支付,结算时按终审核结果多退少补”,并形成书面协议(避免因拒付引发停工纠纷)。

三、结算阶段:纠纷解决的核心策略

若已发生纠纷,需围绕 “合同约定 + 证据链” 理性沟通,优先协商,协商不成再通过第三方或法律途径解决。

1. 协商解决:用 “证据链” 证明报价合理性

针对 “恶意报价” 质疑:

发包方可能以 “某项目单价远超市场价” 为由拒绝结算,承包方需提供:

投标时的市场询价记录(如材料供应商报价单、人工市场价调研表);

施工过程中的实际成本凭证(如 “桩基工程因岩层坚硬,钻头采购发票、夜间施工签证”);

同类项目历史结算数据(证明 “该单价在类似工程中属合理范围”)。

针对 “工程量偏差引发的单价争议”:

若合同约定 “工程量偏差超 15% 时单价调整”,而发包方拒绝按约定执行,承包方可:

出示《合同专用条款》中关于 “工程量偏差处理” 的条款(如 “15% 以内按原单价,超 15% 部分重新组价”);

提交第三方造价咨询机构出具的《工程量核算报告》(证明偏差幅度);

若发包方仍不认可,可提出 “按比例结算”(如偏差 20%,15% 以内按原单价,5% 部分协商组价),降低对抗性。

2. 第三方介入:借助审计、调解或仲裁

第三方审计:若双方对 “单价合理性” 存在严重分歧,可共同委托造价咨询机构(如当地定额站认可的事务所)出具《单价合理性鉴定报告》,以审计结果作为结算依据(注意选择合同中约定的 “审计机构范围” 内的单位)。

仲裁 / 诉讼:若协商、审计均无果,需依据合同中的 “争议解决条款”(如 “向 XX 仲裁委员会申请仲裁”)启动法律程序,此时需准备完整证据链:

投标文件(含报价单、单价分析表);

施工合同及补充协议(含单价调整约定);

施工过程中的签证、变更单、工程量确认单;

双方往来函件(如关于单价争议的沟通记录)。

四、发包方视角:如何防范承包方 “恶意不平衡报价”

作为发包方,需在招标和结算阶段主动设防,避免因承包方过度失衡导致损失:

招标时:在招标文件中明确 “单价偏差阈值”(如 “单个项目单价偏离招标控制价 ±20% 视为无效报价”),并要求投标方提供单价分析表;

结算时:对 “前期高价、后期低价” 且无合理理由的项目,可依据合同主张 “按市场价重新组价”(需证明承包方存在 “利用不平衡报价套取超额利润” 的故意)。

总结

应对不平衡报价的结算纠纷,关键是 **“让每一次单价调整都有依据,每一步施工都有记录,每一项争议都有合同支撑”**。对承包方而言,“适度失衡 + 证据闭环” 是盈利与避险的平衡点;对发包方而言,“规则前置 + 过程监管” 是防范风险的核心。终,双方需在 “合同框架” 内通过 “事实说话” 化解分歧,避免因纠纷影响项目推进或企业信誉。

-

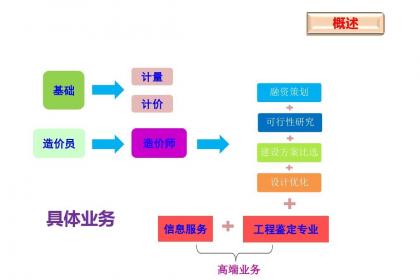

工程造价咨询是指面向社会接受委托、承担建设项目的全过程、动态的造价管理,包括可行性研究、投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、工程结算、工程竣工结算、工程招标标底、投标报价的编制和审核、对工程造价进行监控以及提供有关工程造价信息资料等业务23-12-26 09:51:01

工程造价咨询是指面向社会接受委托、承担建设项目的全过程、动态的造价管理,包括可行性研究、投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、工程结算、工程竣工结算、工程招标标底、投标报价的编制和审核、对工程造价进行监控以及提供有关工程造价信息资料等业务23-12-26 09:51:01 -

基建工程预算种类按照国家规定:基本建设工程预算是随同建设程序分阶段进行的。由于各阶段的预算制基础和工作深度不同,基本建设工程预算可以分为两类,即:一是概算;二是预算。概算有可行性研究投资估算和初步设计概算两种,预算又有施工图设计预算和施工预23-12-26 09:48:01

基建工程预算种类按照国家规定:基本建设工程预算是随同建设程序分阶段进行的。由于各阶段的预算制基础和工作深度不同,基本建设工程预算可以分为两类,即:一是概算;二是预算。概算有可行性研究投资估算和初步设计概算两种,预算又有施工图设计预算和施工预23-12-26 09:48:01 -

甲级工程造价咨询企业资质标准如下:(1)已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年;(2)技术负责人已取得一级造价工程师注册证书,并具有工程或工程经济类高级专业技术职称,且从事工程造价专业工作15年以上;(3)职从事工程造价专业工作的人员(以23-12-26 09:45:01

甲级工程造价咨询企业资质标准如下:(1)已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年;(2)技术负责人已取得一级造价工程师注册证书,并具有工程或工程经济类高级专业技术职称,且从事工程造价专业工作15年以上;(3)职从事工程造价专业工作的人员(以23-12-26 09:45:01 -

工程造价咨询是指面向社会接受委托、承担建设项目的全过程、动态的造价管理,包括可行性研究、投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、工程结算、工程竣工结算、工程招标标底、投标报价的编制和审核、对工程造价进行监控以及提供有关工程造价信息资料等业务23-12-26 09:42:01

工程造价咨询是指面向社会接受委托、承担建设项目的全过程、动态的造价管理,包括可行性研究、投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、工程结算、工程竣工结算、工程招标标底、投标报价的编制和审核、对工程造价进行监控以及提供有关工程造价信息资料等业务23-12-26 09:42:01 -

基建工程预算种类按照国家规定:基本建设工程预算是随同建设程序分阶段进行的。由于各阶段的预算制基础和工作深度不同,基本建设工程预算可以分为两类,即:一是概算;二是预算。概算有可行性研究投资估算和初步设计概算两种,预算又有施工图设计预算和施工预23-12-26 09:39:01

基建工程预算种类按照国家规定:基本建设工程预算是随同建设程序分阶段进行的。由于各阶段的预算制基础和工作深度不同,基本建设工程预算可以分为两类,即:一是概算;二是预算。概算有可行性研究投资估算和初步设计概算两种,预算又有施工图设计预算和施工预23-12-26 09:39:01 -

工程造价咨询服务是指工程造价咨询企业接受委托,对建设项目工程造价的确定与控制提供专业服务,出具工程造价成果文件的活动。工程造价咨询服务的主要内容:建设项目可行性研究经济评价、投资估算、项目后评价报告的编制和审核;建设工程概、预、结算及竣工结23-12-26 09:36:01

工程造价咨询服务是指工程造价咨询企业接受委托,对建设项目工程造价的确定与控制提供专业服务,出具工程造价成果文件的活动。工程造价咨询服务的主要内容:建设项目可行性研究经济评价、投资估算、项目后评价报告的编制和审核;建设工程概、预、结算及竣工结23-12-26 09:36:01 -

工程预算是对工程项目在未来一定时期内的收入和支出情况所做的计划。它可以通过货币形式来对工程项目的投入进行评价并反映工程的经济效果。它是加强企业管理、实行经济核算、考核工程成本、编制施工计划的依据;也是工程招投标报价和确定工程造价的主要依据。23-12-26 09:33:01

工程预算是对工程项目在未来一定时期内的收入和支出情况所做的计划。它可以通过货币形式来对工程项目的投入进行评价并反映工程的经济效果。它是加强企业管理、实行经济核算、考核工程成本、编制施工计划的依据;也是工程招投标报价和确定工程造价的主要依据。23-12-26 09:33:01 -

工程造价咨询是指面向社会接受委托、承担建设项目的全过程、动态的造价管理,包括可行性研究、投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、工程结算、工程竣工结算、工程招标标底、投标报价的编制和审核、对工程造价进行监控以及提供有关工程造价信息资料等业务23-12-26 09:30:01

工程造价咨询是指面向社会接受委托、承担建设项目的全过程、动态的造价管理,包括可行性研究、投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、工程结算、工程竣工结算、工程招标标底、投标报价的编制和审核、对工程造价进行监控以及提供有关工程造价信息资料等业务23-12-26 09:30:01 -

乙级工程造价咨询企业资质标准如下:(1)技术负责人已取得一级造价工程师注册证书,并具有工程或工程经济类高级专业技术职称,且从事工程造价专业工作10年以上;(2)专职专业人员不少于6人,其中,具有工程(或工程经济类)中级以上专业技术职称或者取23-12-26 09:27:01

乙级工程造价咨询企业资质标准如下:(1)技术负责人已取得一级造价工程师注册证书,并具有工程或工程经济类高级专业技术职称,且从事工程造价专业工作10年以上;(2)专职专业人员不少于6人,其中,具有工程(或工程经济类)中级以上专业技术职称或者取23-12-26 09:27:01 -

基建工程预算种类按照国家规定:基本建设工程预算是随同建设程序分阶段进行的。由于各阶段的预算制基础和工作深度不同,基本建设工程预算可以分为两类,即:一是概算;二是预算。概算有可行性研究投资估算和初步设计概算两种,预算又有施工图设计预算和施工预23-12-26 09:24:01

基建工程预算种类按照国家规定:基本建设工程预算是随同建设程序分阶段进行的。由于各阶段的预算制基础和工作深度不同,基本建设工程预算可以分为两类,即:一是概算;二是预算。概算有可行性研究投资估算和初步设计概算两种,预算又有施工图设计预算和施工预23-12-26 09:24:01 -

工程造价咨询是指面向社会接受委托、承担建设项目的全过程、动态的造价管理,包括可行性研究、投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、工程结算、工程竣工结算、工程招标标底、投标报价的编制和审核、对工程造价进行监控以及提供有关工程造价信息资料等业务23-12-26 09:21:02

工程造价咨询是指面向社会接受委托、承担建设项目的全过程、动态的造价管理,包括可行性研究、投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、工程结算、工程竣工结算、工程招标标底、投标报价的编制和审核、对工程造价进行监控以及提供有关工程造价信息资料等业务23-12-26 09:21:02 -

工程造价咨询服务是指工程造价咨询企业接受委托,对建设项目工程造价的确定与控制提供专业服务,出具工程造价成果文件的活动。工程造价咨询服务的主要内容:建设项目可行性研究经济评价、投资估算、项目后评价报告的编制和审核;建设工程概、预、结算及竣工结23-12-26 09:18:01

工程造价咨询服务是指工程造价咨询企业接受委托,对建设项目工程造价的确定与控制提供专业服务,出具工程造价成果文件的活动。工程造价咨询服务的主要内容:建设项目可行性研究经济评价、投资估算、项目后评价报告的编制和审核;建设工程概、预、结算及竣工结23-12-26 09:18:01 -

工程预算是对工程项目在未来一定时期内的收入和支出情况所做的计划。它可以通过货币形式来对工程项目的投入进行评价并反映工程的经济效果。它是加强企业管理、实行经济核算、考核工程成本、编制施工计划的依据;也是工程招投标报价和确定工程造价的主要依据。23-12-26 09:15:01

工程预算是对工程项目在未来一定时期内的收入和支出情况所做的计划。它可以通过货币形式来对工程项目的投入进行评价并反映工程的经济效果。它是加强企业管理、实行经济核算、考核工程成本、编制施工计划的依据;也是工程招投标报价和确定工程造价的主要依据。23-12-26 09:15:01 -

基建工程预算种类按照国家规定:基本建设工程预算是随同建设程序分阶段进行的。由于各阶段的预算制基础和工作深度不同,基本建设工程预算可以分为两类,即:一是概算;二是预算。概算有可行性研究投资估算和初步设计概算两种,预算又有施工图设计预算和施工预23-12-26 09:12:02

基建工程预算种类按照国家规定:基本建设工程预算是随同建设程序分阶段进行的。由于各阶段的预算制基础和工作深度不同,基本建设工程预算可以分为两类,即:一是概算;二是预算。概算有可行性研究投资估算和初步设计概算两种,预算又有施工图设计预算和施工预23-12-26 09:12:02 -

工程造价咨询是指面向社会接受委托、承担建设项目的全过程、动态的造价管理,包括可行性研究、投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、工程结算、工程竣工结算、工程招标标底、投标报价的编制和审核、对工程造价进行监控以及提供有关工程造价信息资料等业务23-12-26 09:09:01

工程造价咨询是指面向社会接受委托、承担建设项目的全过程、动态的造价管理,包括可行性研究、投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、工程结算、工程竣工结算、工程招标标底、投标报价的编制和审核、对工程造价进行监控以及提供有关工程造价信息资料等业务23-12-26 09:09:01 -

工程项目定义工程项目综合概、预算书包括哪些内容?如何编制? 工程项目又称单项工程,是指具有独立存在意义的一个完整工程,它由许多单位工程组成的综合体。工程项目综合概、预算书是确定工程项目(如生产车间、独立公用事业或独立建筑物)全部建设费用文件23-12-26 09:06:01

工程项目定义工程项目综合概、预算书包括哪些内容?如何编制? 工程项目又称单项工程,是指具有独立存在意义的一个完整工程,它由许多单位工程组成的综合体。工程项目综合概、预算书是确定工程项目(如生产车间、独立公用事业或独立建筑物)全部建设费用文件23-12-26 09:06:01 -

工程造价咨询是指面向社会接受委托、承担建设项目的全过程、动态的造价管理,包括可行性研究、投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、工程结算、工程竣工结算、工程招标标底、投标报价的编制和审核、对工程造价进行监控以及提供有关工程造价信息资料等业务23-12-26 09:03:01

工程造价咨询是指面向社会接受委托、承担建设项目的全过程、动态的造价管理,包括可行性研究、投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、工程结算、工程竣工结算、工程招标标底、投标报价的编制和审核、对工程造价进行监控以及提供有关工程造价信息资料等业务23-12-26 09:03:01 -

工程造价咨询服务是指工程造价咨询企业接受委托,对建设项目工程造价的确定与控制提供专业服务,出具工程造价成果文件的活动。工程造价咨询服务的主要内容:建设项目可行性研究经济评价、投资估算、项目后评价报告的编制和审核;建设工程概、预、结算及竣工结23-12-26 09:00:01

工程造价咨询服务是指工程造价咨询企业接受委托,对建设项目工程造价的确定与控制提供专业服务,出具工程造价成果文件的活动。工程造价咨询服务的主要内容:建设项目可行性研究经济评价、投资估算、项目后评价报告的编制和审核;建设工程概、预、结算及竣工结23-12-26 09:00:01 -

基建工程预算种类按照国家规定:基本建设工程预算是随同建设程序分阶段进行的。由于各阶段的预算制基础和工作深度不同,基本建设工程预算可以分为两类,即:一是概算;二是预算。概算有可行性研究投资估算和初步设计概算两种,预算又有施工图设计预算和施工预23-12-26 08:57:01

基建工程预算种类按照国家规定:基本建设工程预算是随同建设程序分阶段进行的。由于各阶段的预算制基础和工作深度不同,基本建设工程预算可以分为两类,即:一是概算;二是预算。概算有可行性研究投资估算和初步设计概算两种,预算又有施工图设计预算和施工预23-12-26 08:57:01 -

工程造价咨询是指面向社会接受委托、承担建设项目的全过程、动态的造价管理,包括可行性研究、投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、工程结算、工程竣工结算、工程招标标底、投标报价的编制和审核、对工程造价进行监控以及提供有关工程造价信息资料等业务23-12-26 08:54:01

工程造价咨询是指面向社会接受委托、承担建设项目的全过程、动态的造价管理,包括可行性研究、投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、工程结算、工程竣工结算、工程招标标底、投标报价的编制和审核、对工程造价进行监控以及提供有关工程造价信息资料等业务23-12-26 08:54:01